《北京市食品生产许可管理办法(暂行)》

更新时间:2015-10-28 来源: 点击数:10239

第十三条 核查人员应履行下列职责:

(一)按审查组长的分工完成现场审查任务;

(二)按照相应食品生产许可现场核查要求进行审查;

(三)如实记录审查结果,并对其真实性与准确性负责;

(四)向审查组报告审查中发现的不符合项;

(五)对审查有关的文件和资料做好保密工作;

(六)完成组长交办的与审查工作有关的其他工作任务。

第十四条 核查人员的义务:

(一)按照相应食品生产许可证现场核查要求进行审查;

(二)忠实于审查目的,公正地获取客观证据,做出合理的结论;

(三)遵守核查人员行为规范;

(四)审查前应主动向生产许可审查机构声明同被审查企业的关系。

第十五条 核查人员不得有下列行为:

(一)泄漏被审查企业的保密信息;

(二)现场核查时附加其他条件和要求,刁难企业,索取、收受企业的财物,谋取其他不当利益;

(三)做有损于生产许可管理机构及被审查企业声誉和利益的事情;

(四)隐瞒任何有可能影响现场核查结论的信息;

(五)从事生产许可有偿咨询,或参与申请许可企业的产品设计和设备供应、安装、维护,存在利害关系;

第十六条 现场核查实行回避制度。核查人员、被审查企业均可提出回避申请,由市局决定是否回避;市局发现存在回避情形的,可以决定回避。

第十七条 核查人员应主动向被审查企业出示证件。

第十八条 审查组根据审查情况作出是否通过现场审查的结论,最终审查结论以市局书面告知为准。

第十九条 审查组长负责将审查报告填写清晰、完整、准确,并对现场审查材料进行汇总整理,确保材料完整符合相应要求,于审查工作结束后2日内上报生产许可审查机构,生产许可审查机构作出现场核查结论建议报市局,由市局作出许可决定。

第二十条 市局对核查人员实施实时评价和年度综合评价。

(一)实时评价依据以下信息进行:

1.企业的反馈信息(申请人评议制度);

2.现场核查过程观察记录;

3.审查组提交材料时间和质量;

4.来自其他方面的信息。

发现问题时,根据问题的性质按本规范第二十一条的规定对有关人员进行处置。

(二)生产许可审查机构对审查人员每年进行综合评价,评价结果报市局,并书面通知本人及所在单位。

第二十一条 市局对发现存在问题的核查人员应及时予以处置。

(一)核查人员在从事与生产许可有关的活动中,出现以下行为之一的,视情节分别给予暂停使用和停止使用的处置。

1.未按要求参加生产许可相关培训;

2.连续3次无故不服从审查任务安排;

3.年度综合评价不合格;

4.以虚假材料等不正当手段骗取核查人员员资格证书;

5.实地审查时,未按规定出示现场核查人员证件,造成严重后果的;

6.审查过程中出现严重失误;

7.刁难企业,向企业索取、收受财物,索要企业技术资料、推销产品等谋取其他不当利益;

8.以权谋私、假公济私、贪赃枉法、妨碍企业正常生产;

9.借工作之机,向企业提出吃、拿、卡、要、报等要求;

10.从事生产许可有偿咨询;

11.在审查活动中不坚持原则,弄虚作假,损害审查结果的公正性和科学性;

12.泄露企业技术和商业秘密。

暂停使用是指在一定期限内不安排审查任务的处置,暂停时间视情节分别为半年至一年;停止使用是指处置决定一经作出,不再对当事人恢复使用。

(二)生产许可审查机构对接到的申诉、投诉或举报进行调查,形成书面调查报告并提出处置建议。

暂停或停止使用的,其处置决定由市局作出,并书面通知本人及其所在单位,停止使用的要根据相关规定书面上报国家食品药品监督管理总局。

处置记录存入核查人员管理档案。

(三)对受到暂停处置的核查人员,可在暂停期满后提出书面恢复申请,经市局视情况决定是否批准恢复使用。对于停止使用的核查人员,收回审查员证书,不再聘用。

(四)被处置人员对处置决定有异议时,可向市局提出申诉。

第二十二条 市局负责按年度公布聘用或综合评价合格的核查人员名单。

附件2

《食品生产许可证》填写说明

为了确保北京市食品药品监督管理局(以下简称“市局”)颁发的食品生产许可证正本、副本及品种明细表的内容填写规范化,特作本说明。

1 正本

1.1 生产者名称

应与生产者营业执照标注的名称保持一致。

1.2 社会信用代码

应与生产者营业执照标注的社会信用代码内容保持一致。

根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发〔2015〕33号),自2015年10月1日起将推行实施社会信用代码。申请人在按规定取得社会信用代码之前,本证书社会信用代码可暂时填写组织机构代码。

1.3 法定代表人(负责人)

应与生产者营业执照保持一致。

1.4 住所

应与生产者营业执照保持一致。

1.5 生产地址

填写获证生产者实施食品、食品添加剂生产行为的实际地点。涉及多个生产地址的,应当全部标注,并以分号隔开。

1.6 食品类别

按照本办法第十条所列食品类别,依据许可决定据实逐一填写。

1.7 有效期至 年 月 日

自发证机关许可生效之日起,按照行政许可有效期5年计算,要求生产者终止生产行为的具体日期。有效期不得大于5年。

1.8 许可证编号

按照本办法第二十四条规定填写,具体编号规则如下:

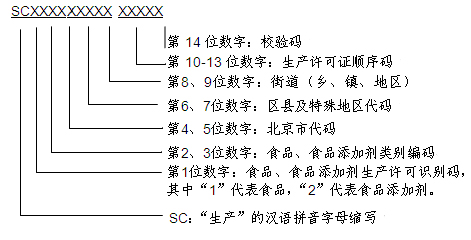

1.8.1 编号结构

食品生产许可证编号由SC(“生产”的汉语拼音字母缩写)和14位阿拉伯数字组成。数字从左至右依次为:3位食品类别编码、2位北京市代码、2位区县及特殊地区代码、2位街道(乡、镇、地区)代码、4位顺序码、1位校验码。

1.8.2 食品、食品添加剂类别编码

食品、食品添加剂类别编码用第1—3位数字标识,具体为:

第1位数字代表食品、食品添加剂生产许可识别码,阿拉伯数字“1”代表食品、阿拉伯数字“2”代表食品添加剂。

第2、3位数字代表食品、食品添加剂类别编号。其中,食品类别编号按照本办法第十条所列食品类别顺序依次标识,即:“01”代表粮食加工品,“02”代表食用油、油脂及其制品,“03”代表调味品,“04”代表肉制品,“05”代表乳制品,“06”代表饮料,“07”代表方便食品,“08”代表饼干,“09”代表罐头,“10”代表冷冻饮品,“11”代表速冻食品,“12”代表薯类和膨化食品,“13”代表糖果制品,“14”代表茶叶及相关制品,“15”代表酒类,“16”代表蔬菜制品,“17”代表水果制品,“18”代表炒货食品及坚果制品,“19”代表蛋制品,“20”代表可可及焙烤咖啡产品,“21”代表食糖,“22”代表水产制品,“23”代表淀粉及淀粉制品,“24”代表糕点,“25”代表豆制品,“26”代表蜂产品,“27”代表保健食品,“28”代表特殊医学用途配方食品,“29”代表婴幼儿配方食品,“30”代表特殊膳食食品,“31”代表其他食品。食品添加剂类别编号标识为:“01”代表食品添加剂,“02”代表食品用香精,“03”代表复配食品添加剂。

食品生产者生产多个类别食品的,第2、3位食品类别编码由市局确定一个食品类别编码加以标识。其中,优先选择保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、其他食品类别编码。

1.8.3 省级行政区划代码

填写北京市行政区划代码为11。

1.8.4 市级行政区划代码

填写2位区县及特殊地区代码。

1.8.5 县级行政区划代码

填写2位街道(乡、镇、地区)代码。

1.8.6 顺序码

市局按照准予许可事项的先后顺序,依次编写许可证的流水号码,一个顺序码只能对应一个生产许可证,4位数字。

1.8.7 校验码

用于检验本体码的正确性,采用国家标准《数据处理 校验码》(GB/T 17710-1999) 中的规定的“MOD11,10”校验算法,1位数字。

1.8.8 食品生产许可证编号的赋码和使用

食品生产许可证编号应按照以下原则进行赋码和使用。

1.8.8.1 属地性

食品生产许可证编号坚持“属地编码”原则,第4位至第9位数字组合表示获证生产者的具体生产地址所在地县级行政区划代码,涉及两个及以上街道(乡、镇、地区)生产地址的,第8、9位代码可由区县局、直属分局任选一个生产地址所在街道(乡、镇、地区)代码加以标识。

1.8.8.2 唯一性

食品生产许可证编号在全国范围内是唯一的,任何一个从事食品、食品添加剂生产活动的生产者只能拥有一个许可证编号,任何一个许可证编号只能赋给一个生产者。

1.8.8.3 不变性

生产者在从事食品、食品添加剂生产活动存续期间,许可证编号保持不变。

1.8.8.4 永久性

食品生产许可证注销后,该许可证编号不再赋给其他生产者。

1.9 日常监督管理机构

填写本市负责对获证生产者实施日常监督管理的区县食品药品监督管理局及北京市食品药品监督管理局直属分局(以下简称“区县局、直属分局”)的全称。

1.10 日常监督管理人员

填写负责获证生产者日常监管的区县局、直属分局相关科室负责人和食品药品监督管理所负责人。

1.11 投诉举报电话:12331

统一填写食品药品监督管理部门投诉举报电话“12331”。

1.12 发证机关

填写颁发《食品生产许可证》的食品药品监督管理部门全称并加盖公章。

1.13 签发人

填写局长授权的主管副局长姓名。

1.14 年月日

填写发证机关签发许可的日期。

1.15 二维码

证书部分载明事项的电子显示方式。码中记载生产者名称、社会信用代码、法定代表人(负责人)、生产地址、仓库地址、食品类别、许可证编号、有效期及市局向社会公开的食品、食品添加剂生产者相关信息网址。

2 副本

应与正本各项填写内容保持一致。

3 食品生产许可品种明细表

3.1 许可证编号

应与本说明1.8填写内容保持一致。

3.2 序号

获得生产许可的食品、食品添加剂类别的排列顺序号。

3.3 食品类别

按照本办法第十条所列食品类别,依据许可决定据实填写。生产食品添加剂的,按照“食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂”类别,依据许可决定据实填写。

3.4 类别编号

填写生产者生产的食品、食品添加剂所对应的产品类别编号。